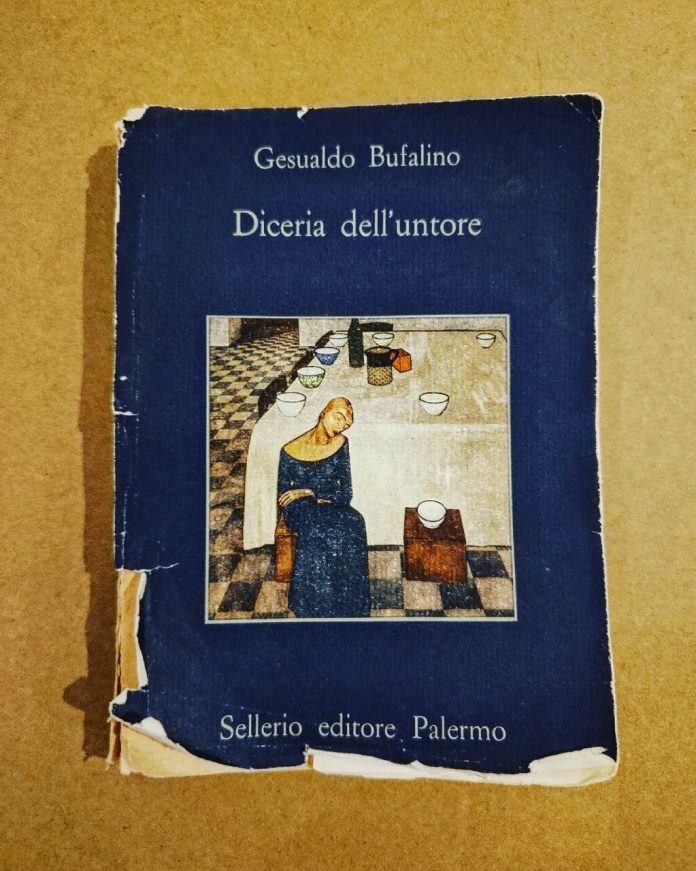

Esattamente 26 anni fa, moriva Gesualdo Bufalino, a causa delle conseguenze di un incidente stradale in cui lui – che non guidava, non avendo neanche la patente – si trovò coinvolto.

Nell’approssimarsi dell’anniversario, mi è venuta voglia di rileggere di quando, più giovane, scampò alla morte.

“Diceria dell’Untore” non può definirsi un romanzo autobiografico, ma è basato su un’esperienza dell’autore. Come il protagonista del romanzo, Bufalino si ritrovò infatti a combattere la tisi fra le mura di un sanatorio palermitano appena reduce dalla Seconda Guerra Mondiale. Inutile dire che fu un’esperienza dura, che lo segnò enormemente, e che – al di là di quanto di vero possa esserci nella trama, e nelle figure, e nelle relazioni sentimentali che caratterizzano la narrazione – gli ha permesso infittire queste pagine di un senso di morte e imminenza della fine che determinano la lente tramite la quale l’Io narrante guarda il mondo, da malato terminale e quindi morto tra i vivi.

L’ho riletto a distanza di quasi 20 anni, e sento che la maggior parte delle parole che potrei utilizzare nel tentativo di recensirlo risulterebbero inadeguate a restituire la prosa di uno dei più grandi autori siciliani. Credevo in qualche modo che allo stupore contribuissero i miei 21 anni, e che oggi – solido di ben più numerose letture – l’allocchimento si sarebbe ridimensionato. Ovviamente mi sbagliavo. Per questo non posso avventurarmi in un territorio così complesso e periglioso sperando di renderlo a dovere in una pagina simile, quando meriterebbe un’ampia e attenta disamina, mi limiterò a invitarvi alla lettura e al ricordo, l’intera opera di Bufalino è del resto già tutta in queste pagine dove luce e lutto danzano un valzer funereo ed elegante, dove prendono forma a tratti – e per la prima volta nella sua bibliografia – le figure che poi saranno affrescate in quei pannelli narrativi del “Museo d’Ombre” dell’autore comisano e dove la sua lingua inarrivabile trova la prima espressione, come si trattasse dell’incipit di quella che in fondo – tra prosa, saggistica, poesia e aforistica – è stata la sua grande opera unica, che in ogni libro ha visto il pannello di un’opera, alla maniera dei pannelli dei Primitivi fiamminghi.

Non mi addentrerò nella danza macabra di queste pagine imbevute d’amore e morte, dicevo, ma coglierò l’occasione a ricordare ancora una volta chi sta dietro la scoperta di questo romanzo: come per Holiday Hall, “Diceria dell’Untore” venne alla luce grazie a Leonardo Sciascia, che se ricordo bene lesse delle didascalie scritte da Bufalino a corredo di un libro o di una mostra fotografica e, pensando “questo qui deve avere un romanzo nel cassetto”, decise di chiamarlo a casa. Inutile dire che aveva ragione, Bufalino aveva già buttato giù una prima stesura del romanzo negli anni ’50, per poi riprenderla 20 anni dopo, e pubblicarla 3 decenni dopo, nel 1981, epoca in cui Sciascia lo sottopose a Elvira Sellerio, la quale investì su un cavallo che si rivelò inaspettatamente vincente, caso probabilmente unico di esordiente 61enne a vincere un Premio Campiello, che io sappia. Una vittoria pazzesca, se si pensa alla difficoltà della prosa, oggi sarebbe probabilmente impensabile che un simile uso della forma letteraria possa portare a simili riconoscimenti (per fare un esempio, Michele Mari, uno dei pochi contemporanei a toccare vette simili, ha visto preferirgli Giorgio Fontana, al Campiello, ed è sempre lontano dalle selezioni dello Strega).

Ma l’esordio di Bufalino vide un’accoglienza trionfale, un miracolo editoriale a tre punte, non a caso interamente generato dalla Trinacria, dove la più grande casa editrice dell’isola, grazie all’intuizione di uno dei suoi grandi autori (siciliano anche lui) riuscì a regalare al mondo letterario quello che è stato (a onta di una “breve” carriera durata 15 anni, fino alla sua morte) uno dei più grandi scrittori del ‘900 italiano . Erano tempi straordinari e a pensarci bene nemmeno così tanto lontani, e sarebbe bellissimo, poetico e forse eretico, se la Sicilia (che ha una letteratura a parte) potesse prima o poi ripetere un simile miracolo.