“E anche perché un capogiro soave mi veniva dall’ascoltarmi, dal dar corpo e suono al museo d’ombre che da tanto mi portavo dentro la testa.”

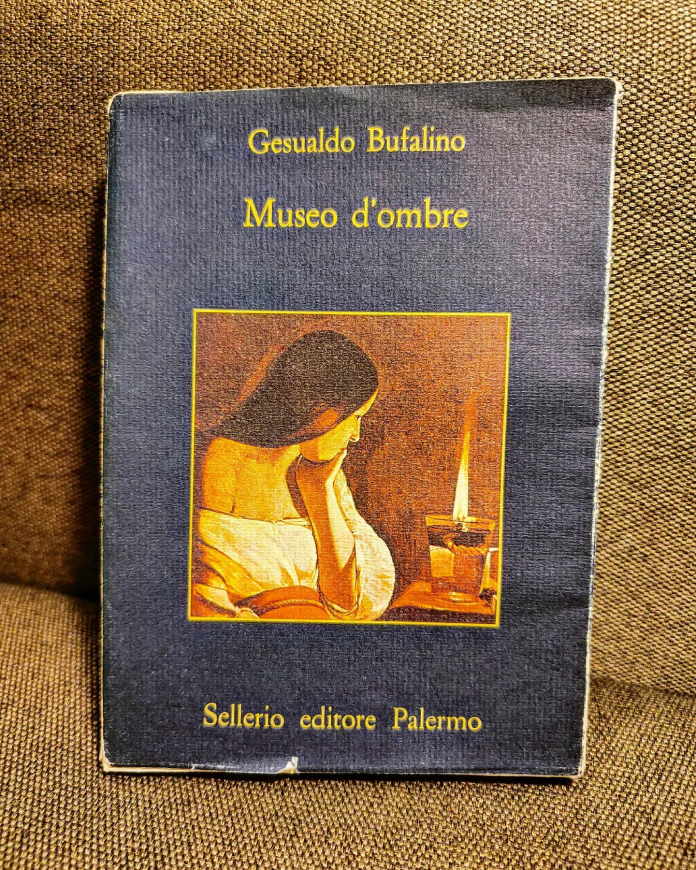

recita il protagonista di “Diceria dell’untore”, perso nei ricordi legati al passato, al proprio paese e alla propria isola. Dicevo che il romanzo d’esordio di Bufalino è un po’ il primo capitolo della sua opera unica, e credo sia accurato, il primo riferimento a quello che prenderà poi corpo in “Museo d’ombre” si trova già in queste righe, così come nelle stessa pagine si rintracciano le “cere perse”, il sentimento di “luce e lutto” che accompagna noi siciliani così come le “cento Sicilie” dell’autore comisano.

Mi sento molto legato alla “Giustificazione” iniziale, in cui Bufalino spiega la propria esigenza di riappacificarsi con i propri luoghi, e racconta così della propria conflittualità con il contesto natio:

“Anni fa, non so più quando, ma dovette essere prima che i poeti cominciassero a piangere sulla morte delle lucciole, mi accorsi, uscendo di casa una mattina, ch’era tempo di tornare a far pace col mio paese. Si sa come vanno queste cose. Uno abita a lungo in un posto, ventre materno, scoglio di Acitrezza, cella di Regina Coeli. E a un certo punto si stufa. Allora scalcia contro l’addome, va sulla spiaggia a guardare le navi che passano al largo, cerca lime nelle pagnotte. L’avevo fatto anch’io a più riprese, ma troppo debolmente per riuscire ad andarmene senza ritorno. Sicché me n’era venuto, contro le solite selci che mi toccava ogni giorno battere su e giù con le suole, una sorta di malanimo inerte, a cui mancava un niente per diventare rancore. Le avevo amate da ragazzo, quelle pietre. Quando bastava qualunque partenza a darmi pena, e non mi staccavo dal finestrino finché vi resistesse –in piedi, come un pastore, sul suo gregge di tetti e di soglie –la sembianza familiare di un campanile. Altre volte, di ritorno dalle vigne, dove m’ero nascosto a leggere un libro vietato, se mi coglieva alle spalle il buio col suo corteo di briganti e di lupi, non dovevo che levare gli occhi all’orizzonte laggiù, e sentivo quietarmisi in cuore, all’accendersi del primo lume, ogni antica paura di solitudine e di diluvio. Veramente una complicità di sangue m’aveva allora legato alla persona del mio paese: non diversa da quella che, fra tenere scherme e guardinghi abbandoni, ci unisce talora umanamente a una donna. Dirò di più. Il paese riassumeva per me ogni concepibile luogo di intimità collettiva: mercato, arengo, chiesa, teatro, camposanto… Nemmeno dopo, quando ebbi in sorte di esserne esule per un po’, mai vi fu sera che non lo pensassi, dalla mia locanda di figliuol prodigo, con una stretta di cuore assai simile a un rimorso. Altri tempi. E che non durarono. Da un giorno all’altro quest’immagine del paese come focolare e grembo di tutti mi cadde dal cuore. E sarà stato il diffondersi di una coscienza che venne in uso di chiamar planetaria; o il fastidio giovanile per certe forme patriarcali e stantie del convivere; o la rassegnazione al fatale incenerirsi delle isole rurali sotto la trionfante lava delle megalopoli… certo non mi sentii più dentro la cerchia delle mura comuni un affiliato di bande, un congiurato al sicuro, bensì il casuale usufruttuario degli stessi marciapiedi, degli stessi fiati di fumo; né m’avvenne più di affacciarmi a parlare da una finestra con l’amico della finestra di fronte. Ora visi remoti e duri mi passavano accanto senza guardarmi, se mi guardavano non mi vedevano. E del viale di mimose gialle dove avevo passeggiato una volta sotto la pioggia, non rimase in fondo all’anima altro che un evaporato sentore, non più che l’ombra di una leggenda. Così attraverso gli spazi perviene fino ai nostri occhi la luce-fantasma di una stella già spenta.”

Credo sia un dramma comune a molti siciliani, emigrati e non, l’Isola è una terra di una bellezza struggente e sovrastante, il sole nutre i propri figli rosolandoli lentamente, dolore e letizia si mischiano, il calore dei raggi si insinua come un oppiaceo negli interstizi del nostro vivere il mondo e alla lunga il guscio che protegge e conforta si schiude e rivela il suo gheriglio di malessere, un sentimento di rifiuto si fa strada, contrastato dall’impossibilità di assecondarlo, come l’eroinomane in preda agli spasmi che non può fare a meno di una successiva iniezione.

Molti non riescono a farne a meno, e rimangono, non pochi si voltano e fuggono, corrono più forte che possono e si illudono di essersela lasciata alla spalle, la Sicilia, vi ritornano carichi di gioia nelle brevi vacanze del cuore, per poi riandarsene con l’animo gravato di delusione, si ripromettono di non tornarci più, e poi ricominciare. È un eterno supplizio di Sisifo l’essere siciliani, spingiamo il masso del nostro sdegno, del nostro orgoglio pestato, in cima al monte della fuga e del rifiuto, e lo vediamo puntualmente rotolare sul terreno della nostra ineluttabile insularità.

La nostra è una malattia congenita dell’anima, un peccato originale a cui nessun isolano può sfuggire: e per questo risultano commoventi i mestieri scomparsi, i luoghi d’un tempo percorsi sul solco di ricordi, le antiche locuzioni sussurrate come si fosse al bancone del bar, e le vecchie facce ormai sbiadite di questo libro.

Sono tutte maschere, del resto, e scenari, e attori, di una messa in scena il cui proscenio è un’Isola che altro non è, da tempo immemore, un enorme e straordinario teatro d’ombre.